La signification essentielle est dans la réalité, dans le concret, le brut, le compact ou le fluide, le gazeux : dans ce qui est. Il n'y a que le monde qui parle.

PIERRE GASCAR

On pourrait penser le sujet peu amène, pauvre ou restreint. Le lichen est un végétal si peu visible, si négligé, qu’il peut paraître superflu d’en parler, d’y être attentif. Une humilité volontaire l’habille. Et sa vie retirée, comme en sourdine, fait de lui une plante d’espèce secondaire, peu digne d’un écrit littéraire ou poétique. Pourtant, Camillo Sbarbaro l’estime plus qu’aucune autre plante. Il en a même fait sa vie, par ses recherches de toutes espèces (au point d’avoir donné son nom à une vingtaine de spécimens), et en a fait aussi son œuvre. Copeaux et Feux follets fourmillent de textes sur les lichens, sans parler des textes latins, scientifiques, de Sbarbaro. Le Paradis des lichens est une petite anthologie, un choix de ce qu’il en a écrit. Avec lui, le regard s’éclaire. Le monde a d’autres priorités. Et les chutes du Niagara peuvent bien s’écrouler avec bruit, force et fracas. La plus petite trace de lichen, sur une roche ou le bois d’un arbre, importe plus que cette grandeur, trop haute, trop immense, pour nous.

L’œuvre de Sbarbaro est vaste. Des textes en vers. Mais, principalement, de la prose, des fragments, de plus en plus courts, de plus en plus parcellisés. Cette anthologie réunit des extraits de divers recueils, Lichens, Copeaux, et Feux follets. Et un des très rares entretiens que Sbarbaro ait accordés, en 1965, à Ferdinando Camon. C’est à partir de celui-ci, sans doute, qu’il est le plus facile d’entrer dans ce livre singulier. Le poète ligure s’y révèle solitaire, humble, isolé, dans une maison vide de livres à l’exception d’un seul volume : une taxonomie des lichens. Et il y explique son goût pour ce végétal ignoré, pour tout ce qui n’est pas voyant, ce qui est pauvre et négligé, sans importance, misérable :

« L’arbre, dit-il, mène une vie dont la plénitude et l’harmonie sont incomparables à la nôtre, et lui donner un nom revient à le limiter ; tandis qu’en saluant nommément quand on les croise les lichens peu visibles et négligés, il semble qu’on les aide à exister. » (p. 79-80, phrase qu’il reprend de Lichens, p. 21).

C’est assez dire ce qui fait la marque propre de Sbarbaro : un goût pour ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne regarde pas, une attirance pour le plus humble, le plus caché. Et, dans le même temps, une prose fragmentaire pour leur donner plus de lumière, plus d’existence.

Et, pourtant, des formes d’exister, le lichen n’en manque pas. Pour Sbarbaro, il est, d’abord, polymorphe, s’accrochant partout, multiforme, grand comme un arbre, ou pareil à du simple fil, fait des substances les plus diverses. Et polychrome, jusqu’à l’excès, puisqu’une gamme de couleurs des plus étendues le concerne : du blanc laiteux au noir stygien. Les mots latins pour le nommer sont légion. Rien que pour les noirs : fusculus, nigritulus, nigricans, tenebricosus, nigratus, obscuratus. Car le lichen, dit Sbarbaro, est un univers en soi, à part entière, un labyrinthe du vivant où l’on se perd avec bonheur, pour en ressortir, vivifié, les yeux lavés. C’est une plante « mémoire du monde » (p. 19). Et un « herbier est un cahier d’Echantillons du monde » (id.). Aussi, « récolter des plantes », est-ce pour Camillo Sbarbaro, « d’abord récolter des lieux », « garder la mémoire d’un site » (id.), et parcourir « un territoire sans frontières » (p. 39), avec quelque chose que personne même ne voit.

Sbarbaro, lui, dans le lichen, voit une Manne (p. 23), des écritures, des crinières, des barbes, des chevelures (p. 25), des dalles ou des Voies Lactées (p. 26), des paysages foudroyés (id.), des systèmes stellaires (p. 25), ou des ruches, ou des bancs d’huîtres, des poulpes, ou un petit cerveau (p. 26). Il bouleverse, ce faisant, à la fois nos priorités et notre regard sur le monde. Assez de spectaculaire, d’étonnant, d’extraordinaire. Assez de sites incontournables, de lieux de mémoire essentiels, ou de voyages frénétiques, obligés, à travers le monde. Toutes les taches que l’on remarque sur les pierres et sur les troncs d’arbre suffisent à notre rêverie. Assez même de tous ces livres, qu’il faut lire de toute urgence. Le lichen lui est son livre « le plus cordial, le plus spacieux » (p. 36). Et un face-à-face silencieux, pendant des heures, avec un muret de pierres sèches doit suffire à notre bonheur (p. 39). Aucune forfanterie dans cela. Sbarbaro va à l’essentiel, et se désapprend de toutes choses, de toutes autres façons de vivre, pour n’être plus qu’en contemplation face au monde.

Sa langue même traduit cet état. Une langue enveloppante, sinueuse, faite de terre, trouée d’images, qui caresse plus qu’elle ne dit, qui fait ruisseler plus qu’elle parle, et qui ouvre notre lecture à tout un pan trop ignoré de notre réalité. Il recueille, comme il le dit, non pas des bulles de savon, mais encore plus inconsistant, plus délicat (p. 36). Et sa prose atteint cet état de grâce et de délicatesse, cette inconsistance légère, à la merci d’un souffle d’air. Il n’est, alors, pas anodin qu’il ait la même délicatesse, la même tendresse, pour les gens qu’il croise dans la rue. Les filles derrières leurs fenêtres (p. 48). Les pauvres (p. 47). Les vieux qui attendent de mourir, et qui s’y résignent (p. 48). Et les gamins des rues (p. 50). Chaque geste du quotidien en acquiert une lumière nouvelle : comme allumer le gaz, et voir une bourdonnante fleur de feu (p. 56) ; fixer un merle, et entrevoir dans son regard sa colère d’être captif (p. 69) ; ou l’ardoise froide de la mer comme une mouette blessée (p. 59).

Ainsi devrait-ce être, toujours. Il n’en est rien. Nous passons notre vie blasés, désabusés, de ce que nous voyons chaque jour de plus humble, de plus ordinaire. Nous ne le considérons plus. Nous remplissons, alors, nos vies de désirs toujours plus grands, de tentations toujours plus vastes et trop immenses. « Le malheur des hommes, dit Pascal, est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Ainsi, devrions-nous toujours apprendre à rester immobiles, face au monde qui nous est offert. Apprendre à le contempler, simplement, avec des yeux tranquilles. Et s’étonner de le voir, dans toutes ses manifestations, chaque jour toujours différent, toujours changeant. Un chat peut rester immobile, des heures, à guetter un oiseau ou regarder un papillon. Et nous, nous ne savons pas même, dit Sbarbaro, « comment le soleil éclaire une certaine rue à une certaine heure » (p. 53). Quittons cette vie effrénée, folle, qui n’est pas pour nous. Et retirons-nous dans notre être, dans la closerie de notre être, pour être à l’amble avec la terre où nous vivons.

Retrouvez l'article sur Sitaudis

Comment écrire à propos de ce qui n’est plus, effacé par les années ? que reste-t-il par exemple du père ? seulement « Un sourire derrière la verrière du temps ». De là une question, que doit-on « à l’image d’un père disparu / Pas plus pas moins [qu’à d’autres] / Mais quoi ? ». C’est la rupture entre aujourd’hui et une autre réalité, celle de l’enfance au hameau vendéen de Cougou, que James Sacré explore dans quelques poèmes, écrits entre septembre 2020 et novembre 2023. Prés et arbres changent peu, mais les fleurs cultivées par sa mère « aux environs d’une ferme qui n’existe plus » ne sont que vagues souvenirs peut-être en partie inventés. Reviennent à la mémoire quelques mots d’une langue elle aussi quasiment oubliée, « Qu’est o qu’oi est qu’aurait dit le père » devant les fleurs en pots sur la terrasse de James. Rien ne peut reconstituer un autre monde tombé dans l’oubli et, quand la fin approche, ce sont les vers de Chassignet et de Ronsard sur la fin de vie qui sont présents.

C’est encore le passé que visite Marina Skalova. La narratrice retourne dans l’ancien régime soviétique par l’évocation d’une ville, Visaginas, et d’un marché, Kalvariju Turgus, tous deux en Lituanie. Brutalité de ce que la mémoire fait surgir d’une enfance où l’odeur d’essence imprégnait les trottoirs, où la forêt se caractérisait d’abord par un « silence opaque ». Rien de divers, c’est-à-dire de vivant : les habitants, les immeubles, comme les arbres, sont « en rangées », les rues portent des noms sans lien avec le réel, « Rue des Soviets », « de l’Énergie », « des Vétérans ». La langue même est perdue, « Une gamine crie des insultes en russe », et des phrases en russe sont introduites dans le second poème consacré à un immense marché où l’on trouve un fatras de marchandises venues du passé, celui de l’ « homo sovieticus », mais « ici le russe est la langue vieille, la langue rance », qui porte en elle « une odeur moisie ».

Le poème en prose de Franck Guyon s’en tient au présent, à un présent qui s’étire interminablement et seul un sujet peu défini intervient (« dit quelqu’un »), un "nous" apparaissant très tard. Son injonction répétée, « Il ne faut surtout pas [variantes, « rien », « plus »] écouter, organise le récit d’un refus, refus aussi nécessaire que dans L’Odyssée, « il faudrait se boucher les oreilles comme le font les compagnons d’Ulysse ». Cela pour tenter d’éviter le bruit continu des voix, ce bourdonnement « comme s’il n’y avait pas de commencement, comme s’il n’y avait pas de fin », comme « du vent dans du feuillage et de la pluie sur le pavé des cours ». Ce bruit, comme un « appel », reste indéfinissable, toujours là, dans le sommeil ou dans l’éveil, il vient autant du dedans que du dehors, toujours incompréhensible, et il (« dit quelqu’un ») inutile de se boucher les oreilles. Le récit de Franck Guyon s’achève par trois débuts d’énoncés (« Il ne faut surtout pas », « Surtout pas », « Pas »), chacun suivi d’une série de lettres qui ne forment aucun sens — les bruits du monde à jamais privés de signification.

Les poèmes en vers libres de Walter Lutz (1930-2016), écrivain suisse de langue allemande, sont regroupés en très courts ensembles. Les notations du narrateur (« je ») semblent sans lien apparent : il s’agit bien pour lui de restituer la diversité, souvent ignorée, des choses du monde, de « Dégager à la fois une odeur de printemps et de défaite ». À côté de multiples notations à propos de la nature, le narrateur se met quelquefois en scène, y compris dans un contexte où le lyrisme est bien éloigné, « La boue la crasse la vie / tout me saute à la gorge tout à coup ». Presque toujours, ce qui serait à entreprendre est présenté de manière neutralisée, comme une distance était introduite entre le présent et le fait d’agir, retardé ou annulé :

Écrire dans le jour pâlissant

écrire dans l’obscurité qui grandit

écrire pour se faire à l’idée

que l’homme ne saurait que pourrir.

Écrire un poème à partir d’un tableau est une tradition ancienne, de Baudelaire à Éluard et du Bouchet. Thierry Romagné choisit trois tableaux, de Pablo Picasso, Édouard Manet et Eugène Boudin, dont les titres sont repris pour les poèmes, Baigneuses jouant au ballon<, Sur la plage et Plage à Trouville. La description des baigneuses insiste sur leur caractère érotique (nudité, seins, fente) et, en même temps, tend à l’annuler (« géantes »). Ce qui n’appartient pas au tableau lui-même et relève de la vie du peintre est présent dans la notice du musée Picasso — le nom de deux baigneuses, Olga, l’épouse, Marie-Thérèse, la maîtresse ; de là sans doute la désignation du jeu de ballon par bitch [= putain] volley et l’interprétation qui suit : le ballon perçu comme un fœtus porté par l’une d’entre elles — à partir de l’expression avoir un polichinelle dans le tiroir, « être enceinte ».

Dans le tableau de Manet, une femme (son épouse) lit et un homme (son frère) regarde la mer, tous deux silencieux, « les vents emportent leurs paroles / avant qu’elles soient prononcées ». Romagné invente une autre scène : les personnages « font mine de ne pas se voir et n’entendent rien de ce qui se passe autour d’eux, l’homme songerait à des scènes qui évoqueraient un autre tableau de Manet, Le déjeuner sur l’herbe, « ekphrasis réduite aux images ou extase picturale » — le narrateur surgit de cet ekphrasis pour s’en déclarer l’auteur.

Pour le tableau d’Eugène Boudin, le narrateur construit un récit en attribuant un statut social aux personnages présents sur la plage, avant de laisser une femme le poursuivre, femme qui apprécie d’être courtisée sans conséquence pour elle dans ce lieu public. Ce sont ensuite les enfants qui apparaissent, « qui sont à qui / on ne sait pas / on ne sait plus ». Ou plutôt, l’enfant comme les adultes, sous le ciel « gigantesque » « n’est qu’un fœtus qui braille vainement ». Les trois poèmes tournent autour de la vacuité de l’existence, ce qui est peut-être inscrit dans des assonances et allitérations où se lit le dérisoire des choses, comme « compactes opaques », « légère (…) lingères », « infimes infirmes », « accortes et à cri / nolines »

On n’oubliera pas les poèmes du tchèque Jaromir Typlit et du belge Yves Colley, et l’on sera incité à réfléchir avec Jean-Christophe Bailly après avoir lu la recension de Temps réel par Jacques Lèbre.

Retrouvez l'article sur Sitaudis

Depuis trop longtemps, la plupart des échanges oraux sur les sujets de société ne se font qu’avec des phrases indéfiniment répétées, par nature loin de toute analyse. Quel que soit le sujet abordé, ce ne sont que des formules toutes faites, qui portent une idéologie conservatrice — les choses doivent rester en place, tout mouvement critique à l’égard de ce qui est ne peut qu’être négatif, tout écart par rapport au "bon sens" commun est condamnable, toute innovation introduite dans les pratiques risquerait d’ébranler les assises acceptées. Bref : ne bougeons pas/plus !

Isabelle Zribi a relevé quantité de ces énoncés passe-partout et les a classés par thèmes variés : perception de la mort, réflexions sur « les mystères de l’amour », sur l’homosexualité, affirmations péremptoires sur l’art, etc. Ses commentaires, souvent incisifs, visent à faire prendre conscience que sous l’apparente évidence des propos se propage un impensé lié à des comportements, à une manière de vivre frileux qui ne questionnent jamais, justement, les fausses évidences comme « Mieux vaut avoir un enfant jeune », « La mode, c’est cyclique », etc.

Elle n’est pas sociologue et ne prétend pas rendre compte des résultats d’une enquête, cependant, outre que le lecteur retrouve ici et là l’acuité d’un Bourdieu, elle substitue avec pertinence l’humour à la démonstration et touche avec efficacité la cible. Par exemple, à propos d’une personne qui meurt (on dira plus souvent "qui disparaît " ou, euphémisme qui éloigne un peu plus la mort "qui nous quitte") après une "longue maladie", comme on dit aujourd’hui :

Il ne souffre plus.

On a trouvé un avantage à la mort ; c’est un antidouleur plus radical que la morphine, sans compter qu’il est dénué d’effet secondaire. Certes, il y a un prix — dérisoire — à payer. Mais on n’a rien sans rien.

La mort est un sujet particulier, le mot « mort » lui-même est le plus possible évité et l’on cherche toujours des manières de dire qui en diminuent la présence ou en atténuent la venue. Qu’une personne meure passés les 90 ans, on recourt sans réfléchir à des mots sans pertinence : « Elle était très âgée », ce qui appelle le commentaire d’Isabelle Zribi : « Arrive un âge où on mérite de mourir ».

De nombreux énoncés à propos des arts prouvent simplement que pour leur énonciateur un livre, un tableau, un film, etc., n’ont de "valeur" que s’ils apportent délassement, détente, et qu’ils sont immédiatement interprétables. D’où la proposition générale fréquente, « L’art contemporain, on n’y comprend rien », « La danse contemporaine, on n’y comprend rien » — quant à la poésie… On ne se pose pourtant pas de questions, pour reprendre l’exemple de l’auteure, devant un tableau ancien qui donne à regarder « un lapin écorché, pendu par les pattes ».

On appréciera sans doute les commentaires des phrases trop souvent entendues à propos de l’homosexualité, comme « Pourtant elle est féminine », « C’est sa vie privée ». Tous les énoncés, qui prétendent noter, violemment ou non, un écart par rapport à une prétendue norme, ne peuvent susciter qu’un commentaire, celui d’Isabelle Zribi : « Une chose est sûre : la connerie humaine est un facteur de graves perturbations sociales » — on pense à Le Pen père pour qui l’homosexualité était (citation) une « anomalie biologique et sociale » ; d’autres, en invoquant cette raison, ont envoyé les homosexuels, distingués par un triangle rose, dans des camps d’extermination.

Le lecteur reconnaîtra des énoncés qu’il a peut-être, à un moment ou un autre, prononcés sans penser à ce qu’ils impliquent, comme « il/elle ne fait pas son âge », « Je rêve de m’installer avec un bon bouquin ». La pertinence des commentaires d’Isabelle Zribi devrait aider à comprendre que ces phrases banales représentent une relation à autrui, donc à la société, fort peu émancipatrice. Pour prolonger le bêtisier, on pourra relever dans un carnet ce que l’on entend quotidiennement à propos des immigrés ou du personnel politique.

Retrouvez l'article sur Sitaudis

Avec Isthmes & écluse (1989-1995), sixième livre parus en France, De Signoribus s’impose comme l’un des poètes majeurs de l’Europe d’aujourd’hui, à la hauteur d’une langue noueuse, réfractaire à toute simplicité.

Si, depuis son premier livre Maisons perdues (paru en 1986 et traduit en 2004), il y a une image qui s’impose pour définir la poétique de l’œuvre de Signoribus, c’est celle d’un « état d’arrêt » (« stato di sosta »), d’une suspension que chacun de ses vers travaille en lui comme logique d’une relance. On peut se demander quelle est ce « point d’arrêt », ce cran logé dans la tourne de sa langue et ce qui, dans ce suspens, est visé ? Massimo Natale (dans Il Manifesto ) le précisait à l’occasion de la réédition révisée (en 2022) de Case perdute : cet « état (dixit De Signoribus) est “toujours provisoire (...) jusqu'à ce que l'on ressente le besoin d'un redémarrage ”. On a l'impression que le poète de Cupra Marittima (né en 1947, dans les Marches) traverse précisément ce point intermédiaire, une nébuleuse fascinante à l'intérieur de laquelle se tordent différents chemins, différents “temps intérieurs”». Entre « état » et « point », l’arrêt est dialectisé, il n’est pas statique et définitif, il ne s’écroule pas sur lui-même pour se figer, il œuvre plutôt et ouvre alors un temps où s’articule et s’élabore la langue du poète. Ce temps fulgurant, pointe déchirant le tissus de l’ordre des choses, s’apparente à une passe, une presque incartade ou, pour le dire avec Duchamp, un espace dans lequel « l’écart est une opération ». Avec Isthmes & écluse (1989-1995), troisième livre publié, Eugenio de Signoribus accentue le nouage entre les fourches et les sentiers ou, selon le vocabulaire fluvial employé, entre isthmes et écluses, delta et bras-mort (oxbow), affluents et embouchures, etc. Lesquels sont tous, à un moment de ce livre structuré en cinq parties et étagées de séries de poèmes, ce qui ne cesse de scinder la voix, d’hésitations, de scrupules, d’affirmations, de rage froide, de souffrances, de dépit. Par ces moments, véritables coups de cran d’arrêts portés à la langue, De Signoribus invente une syntaxe tortueuse, qui se méfie de la transparence du sens et des évidences didactiques. S’il est un poète dit « civil », selon ce que l’Italie entend par ce mot (héritage du poeta-vate [devin ou prophète selon la tradition Horacienne), De Signoribus ne l’est pas selon cette acception, plutôt s’y reconnaît-il selon une position critique et ironique. Être un poète « civil » exige de trouver une bonne distance face à ce qui arraisonne aujourd’hui le monde et ses espaces (destruction de la nature, répression et violence des émigrants, exploitations, guerres), et une perméabilité à ce qui n’y est pas encore tout à fait lisible et conceptualisable. Mandelstam caractérisait ce moment comme celui où « la langue balbutie à la crête du temps ». C’est exactement la position de De Signoribus. Que se passe-t- il alors pour que le poème devienne ce transport spécial ? Quelle force reconnaître à ces différents déplacements?, sinon celle par quoi quelque chose (le réel ?) surgit. Mais qu’y voir, si le fait de voir, de percevoir, de vérifier, semble inadéquat à sa venue? C’est aussi toute l’opération de l’écriture que de tordre la syntaxe en chaque poème, comme dans les dernières parties (IV et V) où un sujet se voit « sonder pour nous des tapis rouges/qui recouvrent les traces de sentiers...//nous raisonnons... mais pas plus sur hier/que sur ce qu’il faut faire, comme nous l’avons appris/dans l’action avec toi, dans notre retraite (...)// — oui je me souviens de maximes fébriles/dans ces écluses brunes indispensables ». Plus loin aussi, ces quelques vers forment un très clair « Mémorendum pour la vie » : « régénérables, là, les mots/graisseux et usés/entre-temps glissent ou se déchirent/donnent la limite/contestent un au-delà/avec des essais de franchissements ou de fixités/de poursuites vers la vue ». Usant autant de langage populaire que soutenu, De Signoribus ne cesse de « revitaliser, selon Massimo Natale, une langue qui risque de s'anesthésier au contact du “broyeur d'argot contemporain”. En ce sens, les néologismes travaillent parfois une diction harnachée à une grille métrique subtile ». Ces recours, divers, notamment au parler maternel des Marches (voici « brecco » pour dire un grain de pierre concassé, « sframicare » pour l'éclatement en petits morceaux, etc.), voire d’ancien usage (p. 95), constitue aussi la dynamique profonde de cette poésie, indice de sa conscience du désastre, mais aussi de sa résistance au ressentiment.

On ne lit pas une revue de poésie comme une autre revue. Il y a comme une appréhension sourde qui nous saisit avant de s’y plonger, avant de décider comment on y plonge – par le commencement, par un poète que l’on connaît ou que l’on aime, par le hasard d’un nom, au gré hasardeux du premier feuilletage… On s’y introduit en tout cas et cette façon compte assurément. Elle donne un ton, un timbre à la lecture, elle en ordonne le sens mystérieux et tout à fait aléatoire finalement.

Ainsi, pour la 51e livraison de Rehauts, on entre comme on embarque pour un voyage. Pour une fois, c’est le premier poème que l’on lit, une fois n’est pas coutume. On découvre le long poème, plutôt narratif, de Pascal Commère, qui raconte un trajet en train et les détours de la pensée, de la mémoire, où les capacités du regard se questionnent. On s’y engage dans une humeur troublée, presque inquiète, bien que le billet composté « sourit ». À la fois conçu comme mécanique du récit poétique et comme métaphore, le texte emporte, glisse, comme on traverse un paysage en en apercevant des bribes (du paysage comme de soi-même). Un peu lyrique, un peu ironique, il y a dans ce long poème une gracilité qui frôle la dépossession. Commère l’écrit :

le train roule. Je n’ai rien couché qui fasse ombre

à ton ombre, je n’emporterai rien.

Si ce n’est ce poème, il m’entraîne.

Et pourtant c’est une autre voix qui impose sa tonalité à ce numéro semble-t-il – qui notons-le donne place à de nombreux poètes-traducteurs, ce qui se sent vivement dans les langues qui s’y déploient, dans les distorsions ou les écarts que l’on y éprouvent bien souvent. Une voix donc qui fait trembler l’écoute, ciller l’œil, qui arrête. Celle de Julian Zhara, poète d’origine albanaise qui écrit en italien (traduit par Laura Giuliberti et David Lespiau). Trois poèmes sans titre qui frappent, arrêtent, stupéfient. Le premier débute, coïncidence évidemment, dans un train, pour décrire un voyage dans une Vénétie grisâtre qui rappelle Magris et Paolo Barbaro (on pense en particulier à ses Deux saisons paru chez Conférence), dont la première strophe s’achève sur ces vers :

il n’y a pas une fois la mer dans le voyage,

personne ne fête quoi que ce soit,

des allers-retours-seulement à mener vers.

Sa poésie, fluide et scandée à la fois, a quelque chose d’angoissant et de puissant qui saisit. On y entend comme un ressac – peut-être d’abord celui d’une autre langue qui s’incorpore au poème et le perturbe, comme elle perturbe l’existence. On y entend un sentiment de soi qui force le passage dans les interstice du réel; comme on « laisse abonder le noir, en moi, que la la lumière soit blanche ». C’est à ça que sert une revue de poésie comme Rehauts, à livrer de la langue, leur offrir la possibilité de rencontrer un écho, de s’inscrire dans un lecteur.

Dans cette livraison, des extraits de poèmes de Benoit Meunier – lui aussi, comme Zhara, traducteur, du tchèque en l’occurence -, brefs, presque brutaux, ne peuvent qu’interpeler. On y perçoit une violence, une indignation de la sensibilité, comme si le poète, en permanence interrogeait sa direction, le but du poème, sa place dans le monde. Lisons :

J’ai vu mes frères

laisser pourrir le chant

j’ai vu livrer

le chant aux chiens

j’ai vu les chiens

ronger le chant vieil os

j’ai vu le chant

moisir portrait fripé

vieillard acide

J’ai vu le chant

gondoler sous les eaux

portrait douceâtre

diaphane éphèbe

J’ai vu fleurir

enfin le chant

sur le fumier

ses racines enfoncées

dans la noirceur des vers

et sa cime alanguie

sous le soleil

N’est-ce pas ce que fait Rehauts – de manière positive, ouverte, accueillante, généreuse – faire entendre des chants, des voix, regarder des écritures, qui passent de l’ombre dans la lumière, hantées par le paradoxe de l’écriture ? Peut-être, sans doute, rappelant toujours qu’il faut affronter, avec joie, le danger de la poésie.

Retrouvez l'article sur entrevues

« Présentement, déployer une débauche d’énergie sauvage pour ne pas être un écrivain inoffensif ». Je retiens cette formule de Jean-Pascal Dubost tirée de son dernier livre chez Rehauts, La Reposée du solitaire, présentée comme un ensemble de notes de carnet qui comme il me l’écrit dans le mot qui accompagne son envoi, font entrer dans [son] atelier mental en Brocéliande.

Le « sauvage » est à la mode dans la poésie du moment1. On ne compte effectivement plus les œuvres2 qui tournent autour de ce concept qui lorgne d’ailleurs de moins en moins vers l’homme des origines, antérieur à toute civilisation, que vers l’animal qu’on n’est pas, qu’on ne sera sûrement jamais, mais qu’on aspire quand même à devenir3 . Ah ! le devenir chien, le devenir loup, le devenir oiseau… quand ce n’est pas au végétal, voire au minéral que l’on pense : le devenir arbre, le devenir pierre, par exemple…

On comprend ces aspirations. Tandis que se seront au cours de ces dernières décennies, infiniment rétrécis les libres espaces offerts à nos explorations, nous nous sentons tellement enfermés dans les représentations dominantes, les savoirs établis, les fameuses disciplines, scolaires et universitaires, qui auront formaté notre esprit, aplati notre sensibilité, contraint nos émotions, que nous avons le sentiment d’avoir perdu quelque chose d’une relation plus ouverte, intime, aventurée avec le monde. Qu’il nous faut à tout prix retrouver.

La retrouver au cœur d’une double forêt, celle toute physique en même temps que mythologique de Brocéliande4, et celle, toute de culture et de langue, de la Littérature sans aucune cloison d’époque, de genre ni de de lieu, c’est ce qu’entreprend Jean-Pascal Dubost dans la solitude dit-il d’un bureau qui lui tient lieu d’ermitage, de « requoi »5. On s’étonnera sans doute alors d’une « sauvagerie » qui pour se dire convoque une somme de références culturelles érudites qui relève plutôt en apparence d’un comble de science et de civilisation. Comme on s’interrogera au sujet d’une « sauvagerie » qui joue le jeu de la publication et se préoccupe de sa réception sociale. C’est que là comme dans la quasi-totalité de nos formulations il faut moins s’entendre sur la nature même des mots que sur leur visée. Voire leur résonance. « Sauvage », l’écriture de Jean-Pascal Dubost l’est au même titre que les poèmes tout chargés de savoir composant La Sauvagerie du prolifique Pierre Vinclair. Dans la mesure où tout ce qui nourrit ici l’œuvre n’apparaît que comme foisonnante et vagabonde matière ambitionnant moins de circonscrire les limites d’un être ou d’une situation que d’en favoriser l’éclatement, l’élargissement. À tous les sens du terme.

Ainsi, comme l’aura fait en son temps le mythe du bon sauvage, la sauvagerie aujourd’hui interrogée sinon revendiquée par tant de bons esprits de l’époque,n’est nullement un appel, comme l’aurait dit Voltaire se moquant de Rousseau, à pouvoir paitre enfin l’herbe au flanc des montagnes ou se mettre à hurler la nuit avec les loups, mais une façon de dénoncer les enfermements de style et de pensée où l’époque selon eux les condamne. Manière finalement chez ces « sismographes6 » de leur temps que sont aussi les poètes, de continuer à étendre le champ d’une modernité réclamant depuis plus d’un siècle et demi, sinon davantage, que l’humanité continue d’avancer, de se remettre en question. De s’éprouver, pourquoi pas, plus vivante. En déplaçant toujours plus le vocabulaire, sinon les horizons de l’art.7

1 Et pas que dans la poésie, d’ailleurs. Il suffit de rappeler cette publicité de Dior mettant en scène Johnny Depp déterrant un flacon d’Eau sauvage, dans un décor de désert américain !

2 Tiens. Voila qu’ouvrant le tout dernier livre d’Éric Sautou publié par les éditions Unes, Grand Saint-Vincent, je tombe encore, page 47, sur ce mot : « sauvagerie ».

3 Ce devenir sauvage peut d’ailleurs conduire à certains excès dont témoigne par exemple le film documentaire de Werner Herzog, Grizzli Man, tourné en 2005, racontant les tentatives répétées menées par un certain Timothy Treadwell pour s’insérer dans le milieu des grizzlis de l’Alaska qui finiront par le dévorer.

4 Jean-Pascal Dubost a le privilège d’habiter au cœur de cette forêt sur laquelle s’ouvrent les fenêtres de son bureau.

5 C’est l’une des jouissances offertes par les livres de Jean-Pascal Dubost que cette façon qu’il a de remettre en circulation dans ses livres tout un vocabulaire disparu, des éclats de langue délaissés, qu’il reprend à d’anciens auteurs, via parfois comme il nous le confie, toute une batelée de dictionnaires y compris numériques. Son ouvrage dont je ne cherche pas ici à rendre vraiment compte comme il le verra nous donnede nombreux aperçus non seulement sur l’esprit de son travail mais sur ses conditions matérielles. Son atelier comme il dit. Son office aurait-il aussi pu dire pour en étendre encore le sens.

6 L’image très souvent reprise semble venir de Hofmannsthal dans Le poète et le temps présent (1907).

7 Pour compliquer à ma façon une limpide formule de Victor Hugo répondant à un envoi de Baudelaire, le 6 octobre 1859.

Retrouvez l'article sur le blog les découvreurs

« Quel sens a une vie sans rosée ? » C’est par cette épigraphe empruntée à l’auteur autrichien Peter Handke que s’ouvre le livre de Jean-Pierre Chevais, L’état des ciels à l’approche de la mer. Incessante variabilité des ciels versus agitation continue et toujours contenue de la mer, humide miroitement de la vapeur d’eau qui se condense la nuit à la surface décolorée des choses, ce sont dans ces mouvements, ces lueurs, ces commencements et recommencements, qu’il importe de lire, ce qui , me semble-t-il, constitue l’un des ouvrages de poésie les plus purs et les plus poignants de ces derniers mois.

Car il ne s’agit ici de rien d’autre que d’une vie qui fait entendre son chant. La poésie de Jean-Pierre Chevais s’avance en effet sans discours. Le « je » sur lequel elle se fonde, prend appui, n’a pas d’identité précise. Il n’est à proprement parler personne sinon de l’être qui sait et sent avoir vécu, continue d’éprouver, bien que dans la distance, le monde large ouvert autour de lui, s’apprête à s’en séparer, et par les mots qu’à chaque ligne il redécouvre, se remet, comme il peut, en présence de lui-même.

Figures d’incomplétude, aussi bien sûr d’appel, mais dont le vide, l’incomplétude, produisent en fait la tension qui leur donne relief sinon intensité, le « je » qui nous parle comme le « vous » auquel il s’adresse ne sont que des formes intimement voire infiniment vibratiles qu’il serait stupide de ramener à de l’histoire, une biographie, un récit de soi-même, exposant pertes1, manques et meurtrissures, tant le lieu véritable ici du poème et le temps dans lequel il se déploie ne sont en rien le lieu ni le temps ordinaires des identités socialisées mais l’espace investi d’une simple parole cherchant à se rendre à elle-même irradiante tout autant qu’en son centre poreuse. Je veux dire émotive.

Avançant en courtes phrases – toujours de la plus grande clarté du point de vue syntaxique – séparées par un double interligne et dessinant sur la page un mouvement qui laisse au pied le plus souvent une ample marge, le poème de Jean-Pierre Chevais relève de ces formes délibérément elliptiques qui comptent davantage sur la puissance mystérieuse de résonance de leur formulation que sur l’évidence objective, la connivence idéologique aussi, de leurs énoncés. Ainsi, la terre, comme c’est dit dès le premier vers, peut tourner plus lentement, voire même s’arrêter, les ciels sous la bourrasque peuvent se décoller, le « je » qui parle être autorisé, mais pas longtemps, à marcher parmi les morts2, le « vous » auquel il s’adresse voler moins vite que lui mais voler quand même3…, l’ouvrage, placé sous le signe d’une remarquable dynamique, bouleversant profondément toutes les catégories, recrée d’insistants et secrets passages entre les ordres normalement bien distincts qui constituent notre réalité4. Reste qu’il sonne finalement comme un adieu. L’approche évoquée dans le titre étant moins celle de la mer que par paronomase celle de la mort5. En tout cas d’une disparition. Le lecteur s’en convaincra tout particulièrement dans les dernières sections où se multiplient les évocations mortuaires. Et les images d’effacement

Je ne sais si nombreux seront les lecteurs de ce livre poignant. Qui sera ma recommandation de cette fin d’été. Comme relevant non du grossier bavardage dont nous sommes de plus en plus accablés mais comme je le disais plus haut du chant véritable de l’être capable de condenser dans la radicale singularité de son écriture les formes les plus intimes de sa vie.

Une rosée. Oui.

1 A titre d’exemple, à mon sens plus que significatif, voir page 30, cette discrète évocation du mythe d’Orphée : « ne craignez rien, je ne suis pas le premier à m’être retourné »

2 Page 53

3 Voir page 69

4 Ce qu’on sent bien chez Jean-Pierre Chevais c’est que la relation qu’il entretient avec le monde et ce « vous » auquel il s’adresse, est une relation incertaine, presque toujours fuyante, excluant toute possession autre que celle que semblent accorder très momentanément les mots. D’où l’importance de la citation. Essentiellement empruntée aux plus grands auteurs de notre littérature européenne. D’où ces noms aussi de plantes dont l’évocation entre parenthèses frappe régulièrement tout au long du livre par la précision et le pittoresque de la nomination. Dans l’univers mouvant, vague, en constante métamorphose, tout hanté par la perte, l’effacement comme aussi le malentendu et l’incompréhension, le végétal semble finalement jouer le rôle d’un point d’ancrage vital.

5 Voir page 63

Retrouvez l'article sur le blog les découvreurs

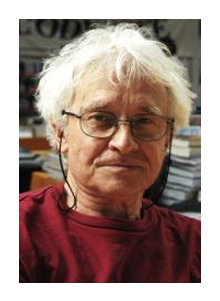

"L’animal est à la lisière de mon langage", Jean-Pascal Dubost

Tous les jours, vers quatre heures du matin, un homme se lève, boit son café, caresse et nourrit son chat, allume son ordinateur, ouvre son Memento, note ce qui lui vient ou ce qui ressort d’une nuit qui fut agitée, composée de périodes de sommeil entrecoupés de bruits intérieurs (ceux provoqués par les mots qui ne veulent pas dormir) et extérieurs, où les animaux, délivrés de la diurne, désagréable et parfois redoutable présence des hommes, fouinent, fouissent, hululent, aboient, grognent, mâchent, mastiquent, chassent et s’adonnent à bien d’autres activités dont certaines touchent l’oreille sensible de celui qui débute sa journée avec douceur et lenteur, "loin des "excès de vitesse du monde"..

Cet homme, c’est Jean-Pascal Dubost. Il vit en forêt de Brocéliande où il a choisi de s’installer et où il se sent bien. Quand il se lève, la lumière de son bureau est l’une des premières à émettre dans la contrée et nul doute que beaucoup d’animaux la repèrent, s’en approchent ou s’en éloignent, Cela n’est pas pour lui déplaire tant il se sent proche d’eux, appréciant de les savoir libres et sauvages, à proximité de ce "balcon en forêt" à partir duquel il les voit parfois.

Comme eux, il s’est aménagé une maison-tanière, un repaire, un abri qui fait office de "reposée du solitaire", (l’expression est de Maurice Genevoix).

« Grâce aux animaux sauvages, j’entends les palpitations du silence. Ça paraît pompeux, dit comme ça, mais en tendant tous mes sens vers eux dans le silence matinal de la forêt, j’entends battre à l’unisson leur cœur à travers le silence. Les animaux fusionnent avec le silence. C’est à ça, que je me concentre extrêmement chaque matin. »

Peu après, il explique que sa forêt, si vivante, abritant une faune épatante, soumise aux aléas du climat, aux assauts des chasseurs et des coupeurs d’arbres, est imaginaire et cosmique mais aussi bien réelle. Foisonnante, très étendue, observée de sa fenêtre en levant les yeux de son écran ou du livre qu’il est en train de consulter, il y pénètre également quand il en a envie, s’y perd, s’y retrouve, froisse les feuilles mortes, avance nez au vent dans une odeur d’humus ou de terre malaxée par les groins des arpenteurs nocturnes.

« Quand je marche en forêt (hors sentiers), j’ai le sentiment très net d’être observé par des animaux. Qu’ils titillent ma nature non pas enfouie ou disparue, mais inexistée. »

Ce livre – posé, apaisant, grand ouvert sur la forêt – est composé de notes écrites au fil du temps (entre mai 2020 et février 2022) et parsemé de citations dues à ses auteurs de prédilection, est idéal pour saisir la solitude (assumée, plutôt heureuse) de l’écrivain Jean-Pascal Dubost au travail et pour comprendre le lien étroit qu’il entretient avec son lieu de vie.

Il n’est pas pour autant homme vivant hors du monde et du temps. L’ordinateur à portée de main, il va visiter les sites d’informations, prend connaissance des faits-divers, des drames, des guerres, des chaos en cours et réintègre prestement son ermitage, bien situé et ô combien littéraire (les légendes arthuriennes s’y régénèrent toujours), autour duquel bruisse une forêt de mots qui requiert toute son attention.

« Je vis en forêt de Brocéliande depuis 2005, j’y voulais vivre, y vivre au plus près mes lectures arthuriennes, et peu à peu la forêt est entrée en moi, mes moindres recois y sont, même ceux encore inconnus de moi. »

Retrouvez l'article sur le site remue.net

Le mythe d’Orphée est probablement l’un de ceux qui ont le plus fasciné les humains : le retour possible à la vie terrestre après la mort touche quelque chose de profond dans l’imaginaire. Les créateurs se sont attachés à ce thème dans tous les domaines, dès Ovide. L’opéra a très régulièrement repris le thème ; depuis 1600 (L'Euridice, favola drammatica de Giulio Caccini et Jacopo Peri) et, surtout, l’Orfeo de Monteverdi (1607), le drame a inspiré de nombreux compositeurs jusqu’à Philip Glass (Orphée, 1991, à partir du film de Cocteau) ou Pascal Dusapin (Passion, 2008) ; le théâtre, la peinture et le cinéma ont aussi illustré le mythe tout comme la poésie, de Tristan L’Hermitte et Apollinaire aux Sonnets à Orphée de Rilke. Ouvrant cette livraison de Rehauts, Patrick Beurard-Valdoye a choisi de traduire un poème de Rilke, un autre de H. D. ; cette fois, c’est le regard d’Eurydice qui occupe les poèmes à propos de la tentative d’Orphée de la sortir des Enfers. Chez Rilke c’est un narrateur qui rapporte la remontée des Enfers et le comportement d’Eurydice : « son état de morte / la satisfaisait », elle semble ne rien attendre, elle marche sur le « chemin qui remontait à la vie » sans penser à qui l’attend, elle avance « le pas contraint par de longs bandeaux de corps / incertaine, placide et sans nulle impatience » ; quand Orphée se retourne et qu’Eurydice doit redescendre vers les Enfers, ces deux vers, repris, terminent le poème. Dans le poème de H. D. (Hilda Doolittle), c’est Eurydice qui raconte l’épisode en s’adressant à Orphée ; il lui aurait ôté la possibilité de regagner la terre « à cause de son arrogance », et c’est ce thème qu’annonce le premier vers du poème, « Donc tu m’as rejetée en arrière / moi qui aurais pu marcher parmi les âmes vives ». Le tort d’Orphée, puisqu’il a perdu Eurydice en se retournant, c’est justement de ne pas l’avoir laissée où elle était (« je t’aurais oublié / et le passé aussi ») puisque, répète-t-elle comme s’il était présent, « l’enfer n’est pas pire que ta terre ». Grand chant lyrique entre nostalgie des fleurs et acceptation du destin, « Au moins ai-je mes fleurs à moi, / et mes pensées aucun dieu / ne peut prendre ça ». On souhaiterait lire les textes originaux avec les deux traductions pour mieux apprécier le passage d’une langue à l’autre, dans le poème de Rilke quand on lit la restitution de tels vers ((« sylve et val / et voie et ville, fleuve et pré et bête ») ou l’emploi d’un mot rare (« nastié ») à propos du sexe d’Eurydice, dans le poème de H. D. pour la restitution du ton véhément et familier d’Eurydice. Les poèmes sont suivis de deux dessins de John Blee, figures abstraites d’Orphée, Eurydice et Hermès.

Il s’agit d’une toute autre mort dans les proses de Jean-Pascal Dubost, "Animaleries, Un bestiaire de la souffrance", la destruction des espèces animales sans même l’"excuse" d’une raison économique, il s’agit aussi de souffrances gratuites pour le plaisir (?) de spectateurs, de leur disparition provoquée par le "progrès" (automobiles, agriculture intensive). Dubost change d’approche dans chacune des dix proses, ce qui fait l’intérêt de la lecture. La première, non ponctuée, comme les suivantes, cite au début un texte du moyen français et, dans la dernière partie, la pratique des sauniers — clouer un goéland mort sur un piquet pour éloigner les oiseaux de leur saline — se justifie selon eux par son ancienneté : « pourquoi croyez-vous que c’est une pratique ancestrale ? » ; on n’oublie pas quelques mots archaïques, les assonances et allitérations « ça (= les déjections) cause trop de gros dégâts graves dégradant les parcelles et le sel de leurs sales selles ».Dans la cinquième prose, les huit courtes séquences s’ouvrent par « Pensée pour », suivi d’une brève description de la violence faite à tel animal : « Pensée pour el toro aux cornes goudronnées paniquant dans les rues d’Espagne c’est un spectacle pyrotechnique dit sanglant wiki ». La huitième prose retient des "performances" fondées sur la souffrance animale ou leur destruction ; après leur description, l’adjectif « heureux » est repris, précédé d’un intensif (« très, plus que, super », etc.) : « (…) follement heureux le chien errant maigre et décharné exposé en galerie jusqu’à sa mort de faim par Habacue (…) ». La prose s’achève avec une allusion à un sonnet de du Bellay (« Heureux qui comme Ulysse… »). Pas de sensiblerie : des variations de la forme pour refuser que « des discours conceptuels objectifient [la mort] c’est de l’art ».

On souhaite, à en lire des extraits, la publication du récit d’Isabelle Sbrissa, "Jmanvè" (= Je m’en vais ; transcription des échanges entre les deux personnages). Il met en scène Lucile, jeune fille qui ramasse sur les chemins des fossiles et des pierres avec selon elle une forme particulière ; elle rencontre Enzel qui voudrait comme elle chercher de petits trésors, « le monde des cailloux forme petit à petit un double au monde des humains ». Enzel part au village voisin pour une fête foraine, prise en route dans le pickup d’un groupe qui acheté une maison pour la rénover avec « la certitude d’inventer un monde nouveau » ; elle a choisi d’être seule, avec le « besoin d’un retrait pour exister avec les autres (…), pour regarder au-dedans d’elle-même. » Le lecteur est curieux de la suivre, qui garde dans sa poche un caillou en forme de cœur, petit cadeau de Lucile, autre personnage énigmatique.

Marie de Quatrebarbes propose plus de jeux avec les formes que de détails météorologiques avec ses "Poèmes de pluie" : 12 strophes de 3 vers pour "Traversée", 8 ensembles de 3+3 vers, "Suite", qui débutent tous par « Débris de cœur sur la plage », 9, 7 et 8 distiques pour "Première giboulée", "Seconde…" et "Troisième…".Il est question dans le premier poème du passé, de l’enfance, de l’absence et d’une disparition — thèmes récurrents ce l’auteure —, mais aussi de la mer, présente également dans le second poème avec des goémoniers une plage, des mouettes. Les giboulées sont liées à la venue du printemps (« mars », « forsythia ») ; la présence de la neige, affirmée dans le premier ensemble, ne l’est plus ensuite (« je ne sais dire au juste / s’il neige ou quoi… », « est-ce que dehors il neige véritablement »). On est dans un monde sans véritable assise, sans rien qui puisse être tenu pour stable, et même réel avec une « lumière grise », le « silence », qui ne semble habité que par des tourterelles, des chenilles et des fleurs.

Il faut reprendre la lecture de Rehauts, pour les poèmes et proses de N. Cendo, B. Dranty et H. Moutrais, aussi pour les longues recensions de Guennadi Aïgui et Muriel Pic par Jacques Lèbre. C’est une des caractéristiques d’une revue d’exclure une lecture continue, on l’abandonne un temps, nourri par un texte, pour y revenir et, à nouveau, y trouver matière à plaisir.

Retrouvez l'article sur le site sitaudis.fr

Rehauts est une revue de la variété. Et c’est ainsi qu’il faut la prendre, la lire. On ne plonge assurément pas dans un tissu continu, mais on se saisit au gré des numéros, et dans leur corps même, d’épars, d’instants. C’est que c’est une revue non pas de poésie dirons-nous, mais de lecture de poésie. Ce qui s’y joue n’est nullement un processus anthologique ou thématique simplement, mais la revue, le lieu que constitue Rehauts, son nom même, figurent l’instant de la lecture d’un ou de plusieurs poèmes. On y fait l’expérience d’une circulation entre des corpus divers, finement liés, plein d’échos ou de contraste. On y accepte de se confronter à une hétérogénéité de textes. Comme pour mieux se saisir de ceux qui, dans le tissu d’un numéro pour reprendre notre image, nous arrêtent, nous attachent, nous retiennent.

Et dans cette 49e livraison, très diverse, comme dentelée, il est bien affaire de se retenir – face à un vide, une détresse, une absence. Et le numéro semble comme hanté par la figure d’Eurydice, par le désir irrémédiable de se perdre, de se déposséder de son désir. Et c’est probablement ce que l’on percevra dans le trois intéressantes propositions plastiques qui s’intercalent avec les textes : les tableaux de John Blee, les lignes de Jean-François Dubreuil et les œuvres de Marie-Claire Bugeaud. Une sorte de jeux de formes qui s’enfuient, se retournent, se reprennent. Un numéro donc qui se joue un mouvement de suspens, de disparition, de retenue, de perte.

Ce n’est pas un hasard s’il s’ouvrent sur deux longs poèmes de Rainer Maria Rilke traduits par Patrick Beurard-Valdoye et qu’il paraît tout entier construit à partir de ces textes qui réfléchissent les figures d’Eurydice et d’Orphée. Hors que c’est l’un des plus fascinants mythe de l’Antiquité, le poète en fait le lieu d’une inversion, d’un retournement de la perspective du désir, de l’amour. Les poèmes sont assez fascinants avouons-le et écrasent un peu le reste des textes. Ainsi débute-t-il :

C’était la mine enchantée des âmes.

Telles des minerais d’argent muets elles allaient

par filons au travers de l’obscur. […]

Et, un peu plus avant on lit :

tout est perdu,

tout est barré de noir,

noir outre noir

et pire que noir,

la lumière sans couleur.

Étrange écho que l’on se fera en soi-même avec la peinture de Pierre Soulages, disparu il y a quelques jours. Mais surtout profondeur d’une image, qui semble tourner autour d’elle-même, déploiement d’une grande cohérence qui saisit. Ces textes donnent à penser beaucoup, habiteront le lecteur un long temps. Et tout le reste du numéro, intégralement francophone, d’une manière ou d’une autre, travaille ce mouvement de fuite et d’arrêt. On notera les textes, habités par le langage de l’ultra contemporain de Jean-Pascal Dubost et Billy Dranty, les poèmes de Marie de Quatrebarbes ou la longue prose d’Isabelle Sbrissa. On les lit dans une forme de tâtonnement incertain, avec un sentiment suspendu de précarité. Chacun les appréciera, peut-être à l’aune de ces quelques mots de Guennadi Aïgui cités par Jacques Lèbre : « La poésie n’a ni flux ni reflux. Elle est, elle demeure. » On peut y entendre la position de lecture que propose la revue, une stase en son dedans, une pause, un arrêt. C’est que la revue Rehauts fait une proposition, fait entendre des langues, des voix, des idées qui se déposent, se sédimentent. Le lecteur se retournera vers certains, mû par un désir irrésistible, à ses risques et périls.

Retrouvez l'article sur le site entrevues.org

Un recueil qui commencerait par « Ahh, ahh, brr ! » et se clôturerait par « enfin en feu » serait bien prometteur. Un texte polyglotte prêt à tout. C’est en effet ce qui arrive au lecteur en découvrant cet étonnant et riche ensemble dont certains poèmes, pour notre bonheur, avaient d’abord paru dans plusieurs revues.

SINGULARIS (PORCUS) ; FRUITS DEFENDUS ; PÊCHE MIRACULEUSE : les trois temps qui composent ce recueil de Thierry Romagné seraient-ils une affaire de chasse, de cueillette et de pêche ?

Dès l’ouverture, avec singularis (porcus), le combat est au rendez-vous, livré dans un lit sous le signe d’un cauchemar enfiévré avec un sanglier, un gros porc, des idées noires qui glissent bientôt vers le rire… Des vers de longueurs variables qui peuvent se réduire à un ou deux mots, et qui ménagent de menues surprises, incises, rebondissements bientôt hilarants quand surgit l’inattendue sous-préfète. « Je suis ce sanglier » est la chute de cet ensemble qui mêle -avec hardiesse- « la harde/et les hures hérissées de soies rêches et noires », la cocasserie et l’érotisme en fourrure. Singulier. Après « Ahh, ahh, brr ! » le feu de la langue a opéré. C’est la rapidité du trait et le rire qui frappent immédiatement, en entrant dans ce recueil fait de textes assez courts et d’où la ponctuation est absente, hormis quelques points d’exclamation et d’interrogation, quelques virgules. Et des partis pris formels dans l’usage de l’italique et des variations d’interlignes.

Fruits fendus est cet ensemble délicieux qui accueille toutes sortes de pommes : « des abricots rubiconds/des poires caressées du regard/des pommes bien dans la paume/des pêches bigarrées/des fruits rafraîchissants/ réfléchissant/ la lumière sans l’ombre ». Tout à fois blessure, séparation et partage possible. Un ton grave mais également heureux, porteur de bonheur et de promesses : « un don un fruit mûr que l’on ne cueille pas tout seul/mais que l’on se voit offrir/parfois au bout d’un certain temps ». Y glissent lentement les saisons, de l’été à l’automne, avec la complicité du temps, allié majeur de ce recueil et de l’écriture de TH. Romagné : « un fruit fendu par l’auteur de nos jours/l’automne qui prend son temps » ; et encore : « l’automne n’est-il pas l’auteur/d’une certaine façon de vivre/sans tuer le temps ». Le temps du mûrissement qui fend les fruits « jadis verts ». Blessé. Fendu. Mais peut-être aussi apaisé. Car « Le temps est un grand maître, il règle bien des choses » dixit Corneille cité en ouverture de ces beaux fruits qui déplacent et recyclent le geste déplacé des origines, par où les ennuis ont commencé, en geste du don « à portée de main ». Fruits fendus serait ce recueillement, un libre recommencement à la faveur du temps.

Et puis la pêche miraculeuse, introduite par une citation malicieuse de G. Macé qui annonce déjà la ligne : « La pensée dont la ligne s’enfonce en attendant que la vérité morde à l’hameçon ». Avec la complicité du prolixe Dédé, ombre « aux cheveux roux coupés court », il s’agira « de vivre de sa pêche/de vivre sa pêche/fil vibrant tendu/comme un octo ou un haïku/en tout cas pas un jour/comme dit l’autre/sans une ligne ». Le ton vif et la voix sont les mêmes, avec des tractations plus heurtées de mots –sans doute à cause de la pêche qu’il faut mener comme un combat, là aussi, et chercher toujours « à ferrer la joie ». Nous voici « dans l’air éteint par l’hiver » qui termine, quoique le mot « terme » soit joyeusement mis à distance, ce recueil, avec « le buste d’une saison ou d’un dieu/enfin en feu ». Un feu qui défait, protège et réchauffe. Ultime flamme de la langue qui donne le dernier mot à cette vive trilogie.

Etienne Faure - NOTE DE LECTURE Revue Phoenix

Retrouvez l'article sur le site revuephoenix.com

Si une revue de poésie a pour but de proposer aux lecteurs des voies/voix contemporaines variées, la dernière livraison de Rehauts répond entièrement à cet objectif : on y lit des poèmes de facture classique, la recherche formelle y a sa place, y compris la poésie orale, la volonté d’être témoin de notre temps voisine avec le choix d’ignorer le présent.

Des poèmes de Pierluigi Cappello (1957-2017), comme l’indique la brève notice biographique, ont déjà été publiés dans la revue Europe mais aucun de ses livres n’a été traduit. Les cinq poèmes en vers libres donnés par Giovanni Angelini ont une unité : poésie qui évoque le village natal (Chiusaforte) et ceux qui y ont vécu, poésie du souvenir de celui qui « porte (...) la grande mémoire / de ceux qui ont peu de choses à raconter », poésie de la nostalgie qui sans cesse rassemble les moments et les gestes du passé, « pour que cela ne s’estompe pas dans la grisaille du soir ». Les extraits d’un livre en cours de Jean-Pierre Chevais sont aussi tournés vers le passé, celui d’un couple en train de se défaire (« que reste-t-il des premiers mots », « que reste-t-il qui soit de vous »). Quatre des strophes de cinq vers de ce long poème empruntent un vers, adapté à la situation, à la Bérénice de Racine, comme : « pourrais-je dire enfin : je ne veux plus vous voir ? », mais la strophe qui clôt l’ensemble reprend un hémistiche de Chimène accompagné d’un commentaire qui prend pour acquise la fin d’une histoire amoureuse, « va, je ne te hais point ! — je me dis ça en douce / pile je pars face je perds, ça s’est terminé ainsi », ce qui donne un caractère emphatique et dérisoire aux emprunts précédents.

Les quatre proses de Patrick Beurard-Valdoye ont chacune pour titre un nom de cours d’eau, "Seine" et "Marne" pour la première et la dernière, où il est question d’Antonin Artaud, "Donau" (nom allemand du Danube) et "Jadro" (nom d’une rivière de Croatie) pour la seconde et la troisième, consacrées à Ivan Illich ; d’autres liens rapprochent les deux écrivains outre leur critique radicale de la société, à commencer par leur naissance au mois de septembre. Mais c’est l’écriture de P. B-V qui fait l’unité de ces proses. Le mot "rose" et la chose, présents dès l’exergue, sont repris de diverses manières dans le texte, y compris par une citation de Rose Ausländer. On reconnaît le plaisir de mêler les langues, avec des fragments en anglais, en espagnol, en allemand, en bulgare (na magareu, « sur l’âne »), celui de citer : Artaud et Illich, mais aussi Saint-Pol-Roux, Cardoso, Celan, William Blake, Silesius, etc. On reconnaît aussi le goût des néologismes, de l’usage des majuscules, celui de désarticuler les mots pour n’en conserver qu’une syllabe ("TEMBRE" pour septembre) ou de réunir des éléments d’un syntagme ("AMOURDULIEU"). Il faut relire ces pages (y compris les notes partie intégrante du texte) extraites d’un livre à paraître, pour les apprécier.

Les poèmes de Benoît Casas, extraits également d’un livre en cours, sont moins déconcertants que, par exemple, Précisions (paru en 2019), ensemble de poèmes écrits à partir d’extraits de centaines d’ouvrages. Mais si les vingt poèmes ne sont pas la traversée d’une bibliothèque, ils sont construits en suivant des règles précises. Sur chaque page, deux poèmes en regard avec des relations entre les motifs ; par exemple, dans l’un d’eux, il s’agit du flux des mots, chacun cédant dans la parole la place au suivant et, en regard, répond l’image du cours d’eau qui déborde. Formellement, pour chaque poème le premier vers est entre crochets, un mot est donné en italique et le dernier en romain gras. Benoît Casas affirme un principe : « [minima]:/ moralia/faire/poèmes/de/tout/faire/poèmes/ de//rien ; il n’empêche que l’on retrouve dans cet échantillon restreint quelques-uns de ses thèmes : la nature, l’écriture notamment.

Le titre "Mes lettres pour la voix" est relativement explicite, le texte est à écouter, ou plutôt à lire à voix haute : ce que fait régulièrement son auteur, Luc Bénazet, accompagné d’un musicien qui improvise. Les énoncés sont désarticulés, ce qui provoque une hésitation continue dans la lecture ; les mots ne sont pas toujours reconnaissables, les lettres les composant n’étant pas à leur place jusqu’à ce que le brouillage cesse, comme dans ce court exemple : « épragé en / &eprarggé / épargné ». Cette poésie sonore est évidemment dérangeante sur le papier, elle est à écouter mais il est bon que le lecteur en ait une trace écrite.

Il reste encore beaucoup à lire dans cette livraison de Rehauts. On s’attachera au récit de Marie Étienne, "Le vieil amant", lui aussi extrait d’un livre à paraître. La narratrice retrouve, donc, un vieil amant, marqué par l’âge, amaigri et malade, de plus devenu maladroit ; ce soir pluvieux, dans l’appartement il trébuche sur le tapis après n’avoir pas su fermer son parapluie ; « gênée pour lui », elle l’entraîne dans un restaurant où, entre deux toux, il ne sait que se plaindre des femmes qu’il a connues. Elle se souvient de son machisme, de sa prétention dans les étreintes, prétention qui l’avait éloigné longtemps de lui. La maladie a raison de ce « vieil amant » et le récit se clôt par son enterrement — elle restant à l’écart pour cacher ses larmes.

On voudrait dire aussi la qualité des proses de Daniel Cabanis, brefs tableaux autour de la vie aujourd’hui dans notre société "libérale", à la limite parfois du fantastique. On lira et relira aussi les poèmes de Patrick Watteau, ceux en prose de Dominique Quélen, les triolets de Daniel Pozner. La lecture critique est présente et la publication semestrielle de la revue n’est pas un inconvénient, les deux auteurs présentés par Jacques Lèbre ne sont pas liés à une quelconque actualité, le Russe Boris Ryh et l’Irlandais Pat Boran.

Retrouvez l'article sur le site sitaudis.fr

Mi-normand, mi-breton Droguet continue à s'amuser de et avec la langue. Car sous une thématique que ses lecteurs connaissent bien, tout tient – pour être en soi et posséder des paysages – au choix des mots en "dérinçures", en reprises d'un passé empiété et d'un temps remontés loin des processus numériques.

Va donc le marivaudage du vocabulaire. S'y retrouvent bien des mots oubliés – des lanturlus aux émissoles, des ébrais au panicaut, de la vanvole au tretous. Ce qui permet à la nature qui a horreur du vide de trouver là une scopie fantaisiste voire fantastique surtout quand les jours sont tout noirs et qu'il pleut de l’ombre [...] dans la poche du diable.

S’intéressant aux mouvements des marées motrices des vents comme de l'océan, le poète se plait à dix-vaguer entre les éléments paysagers mais aussi poétiques. On retrouvera facilement Rimbaud mais aussi et forcément Perros de même que Baudelaire et ses merveilleux nuages.

Droguet reste à ce titre un néo-parnassien mais d'un genre sacripant. Ce n'est pas la beauté marmoréenne qui l'intéresse, ni le lyrisme. Refusant de faire mumuse avec les muses il préfère les si reines des prés salés dans le bruit des embruns pour mettre à mal le silence final. Le tout dans un attirail aussi savant, technique, historique, que primesautier et d'une "trivialité positive" qui fait du poète le phénix des hautbois.

Jean-Paul Gavard-Perret - L'internaute le 16 mars 2021

Retrouvez l'article sur le site linternaute.com

Pour dire la grandeur de la nature, il fallait bien un auteur comme Henri Droguet, travaillant dans toute la grandeur de la langue, arpentant de long en large, mais aussi en hauteur et profondeur les arcanes du vocabulaire de son écriture exigeante à base de « tricotis et remaillures ».

Mais ici, pas de vision romantique de la nature, plutôt les bourrasques, chaos et orages,

« mécanique errante des déluges » là où planent « choucas, freux, corneilles »

La nature et ses bouleversements, ses cataclysmes, dans un ouvrage tout en turbulences et tohu-bohu langagier, nous emmenant vers l’abstraction d’un désordre soigneusement travaillé. Mais le poète ne craint pas les éléments déchaînés, il est toujours à la bonne taille. Grandeur nature pour observer l’ordonnancement du vivant et des pensées humaines.

Henri Droguet s’adonne au jeu jubilatoire avec la langue, comme une invitation à rouvrir les dictionnaires, pour des mots que les logiciels de correction orthographique ne connaissent pas comme lanturlus, émissole, licher, badigoinces, ébrais, panicaut, vanvole, tretous, etc. Même le tout-puissant Uncle Google n’a jamais eu vent de ses dérinçures. Belle performance. Car la poésie peut aussi jouer un rôle dans la préservation des mots peu usités. Si tous les mots sont dans la nature, toute la nature est dans les mots d’Henri Droguet. La poésie est aussi un combat contre l’uniformisation du langage.

Poète né à Cherbourg, face au vent et aux embruns, les deux pieds désormais posés sur son socle hercynien granitique breton, qu’il a choisi pour un enracinement des plus solides, Henri Droguet se plaît à tournebouler les rythmes pour chambouler notre perception de lecteur. Il s’intéresse à toute la machinerie des éléments, la mer, l’orage, etc. Quand « les jours sont tout noirs », quand « il pleut de l’ombre », Henri Droguet les voit « dans la poche du diable ».

Pas de nature sans animaux, sans oiseaux « buse … courlis vanneaux tournepierres », sans insectes « lucane redoutable » et « gendarmes pyrrhocoris apterus ». Minéral et végétal itou. Sans oublier l’espace et les étoiles ses « belles taciturnes ». Mais la nature c’est aussi l’amour « L’amour qui est / l’autre nom du vertige », la mort

« car mourir s’apprend

ça prend

toute une vie

Quand, dans ce siècle, l’intelligence artificielle reste bien à sa place, dans l’artificiel et le superficiel, la poésie d’Henri Droguet ne fait que nous grandir.

Je ne peux recenser le nouveau livre d’Henri Droguet, Grandeur nature, comme on recenserait l’ouvrage d’un simple confrère estimé. Non : soyons très clairs, Henri et moi sommes maintenant de vieux amis, des correspondants à peu près constants depuis bientôt vingt ans. Même si c’est la poésie, et la sensibilité littéraire, qui nous a d’abord rapprochés, vers 2004.

Droguet écrit de la poésie depuis à peu près un demi-siècle, principalement publiée chez Gallimard. J’ai recensé des ouvrages d’Henri Droguet trois fois – Off (2007), Maintenant ou jamais (2013), Faisez pas les cons ! (2016) – et j’ai désormais traduit une bonne centaine de ses poèmes, de la plaquette Boucans à certains poèmes du nouveau-né Grandeur nature, traductions réunies en volume Showers and Bright Spells , à paraître chez Spuyten Duyvil (Clatters, la traduction de Boucans, a déjà paru ; Minneapolis, Minnesota : Ohm Press, 2015).

Cette œuvre évolue continuellement et de manière insensible ; à la lire d’aussi près sur une vingtaine d’années, on croit discerner seulement les eaux et l’écume aimées et telles qu’elles ont toujours été. Il n’y a pas de changement par étapes, pas de révolutions ; on constate ce qui a changé après coup, quand ces nuages n’ont plus la même forme que dans notre souvenir. Ce sont des tableaux de Constable, fort apprécié de l’auteur d’ailleurs : toujours le même tableau, et pourtant infiniment différent dans les nuances, dans l’infini du détail. Toujours le ciel et la mer, la lande, les corbeaux, le genêt et la bruyère et les ajoncs, les rochers, les vagues, les vagues, les vagues. J’ai cette chance, la Bretagne a inscrit ces paysages-là en moi. Pour moi c’est une matière toute en émotion ; pour Droguet aussi, pour qui la mer évoque une activité régulière de navigateur ainsi que maint moment vécu, baigné parfois dans le sacré.

Grandeur nature, poèmes écrits en 2013 et 2019, ne se départ pas du paysage austère et aimé de la côte. Henri Droguet, malouin d’adoption, est un poète de son environnement. L’épigraphe met déjà en scène les grands acteurs de cette poésie : « Sans la mer, le ciel et le soleil sont une erreur » (Daniel Morvan). En l’occurrence, pas d’erreur possible, les trois y sont, mais sans la sérénité que la citation de Morvan semblerait suggérer : c’est sur un ciel « Tout en chaos croustillé » que le recueil commence, avec la concaténation de noms et d’adjectifs croquants que tout lecteur de Droguet reconnaîtra avec jubilation, comme une signature sonore : « chancreux bouillu cuivreux / seuil feuilleté touillis » (9)… On remarquera la densité avec laquelle certains phonèmes reviennent : bouillu…seuil feuilleté touillis, c’est ce qu’on nomme (d’une manière très à propos pour ces marines) des l mouillés. Autres phonèmes récurrents chez Droguet : les désinences en -asse, en -ard et en -eux qui rapprochent le style du sol même lorsqu’il s’agit de chanter les hauteurs, et les préfixes re- et dé-, les préfixes proprement beckettiens de la répétition et de la dégradation de toute chose.

Malgré le « chaos » de l’ouverture du recueil, de ce ciel décousu qui craque de toute part, il y a toujours un ordre chez Droguet, mais c’est l’ordre organique de ce qui émerge comme de lui-même, de ce qui s’impose peu à peu. Et pourtant, le poème droguétien s’achève presque toujours avec une clausule plus ou moins frappante, une note finale qui tranche souvent d’une manière étonnante sur ce qui a précédé. Dans le poème déjà évoqué qui ouvre le recueil, on remonte le ciel en ébullition pour trouver à la fin une étoile rouge qui reluit bien au-delà du drame de notre atmosphère : « et rouge à mourir Bételgeuse ». C’est un geste sublime – commencer avec les éléments en mouvement qui nous dépassent tellement, pour nous montrer ce qui outrepasse encore ceux-ci : nous sommes au ciel ce que le ciel est aux étoiles, ce qui fait de nous des paquets de molécules bien insignifiantes. Et les êtres humains sont souvent très petits et très dérisoires dans ces paysages de l’obsession ; nous sommes « sans intrigues ni / commencement ni rien » (10). Reste que l’humain y est, petit spectateur au bord du tableau, rabougri et qui chantonne parfois quelque petit air en face de l’immensité.

Alors même que Droguet passe le temps à ressasser et à remâcher la futilité de notre condition d’infimes, le néant de toute cette vaste activité cosmique, sa poésie donne une impression exactement inverse (comme par l’effet d’une sorte de dialectique), d’abondance inépuisable : l’énumération, si fréquente chez Droguet, est la figure même du débordement et de l’excès, et sa tessiture verbale est tout à fait phénoménale ; on retrouve des mots de tous les domaines et de tous les usages et de toutes les époques, littéralement brassés dans une mixture proprement océanique de mots et de choses : «l’océan fabuleux vieux lavoir / béance énigmatique et chansonnière / lassement monte et pousse ses poix / ses encres d’émeraude et de vin / cogne recogne le groin l’enclume / la splendeur hérissée des falaises » (70).

À l’occasion, une citation ou une allusion littéraire, signalée (Georges Perros, Horace…) ou tue (comme le titre « Pluie vent vitesse » qui est le titre en français d’un tableau de Turner ; 22, 32-33). À force de le lire, l’univers littéraire de Droguet devient familier ; Beckett, Celan, et Corbière ont marqué cette poésie. On compare souvent Droguet à Jude Stéfan, mais Droguet est plus terrestre (sinon terreux) et plus sensuel, et n’a pas la morgue voltairienne de Stéfan.

Pourtant, j’insiste trop sur le côté sublime aux dépens du trivial et du quotidien, du bric-à-brac et du banal : avec des titres tels que « Machinerie 2 » ou « Ritournelle », on se doute que Droguet chante aussi la morne monotonie du temps qui nous broie gentiment. En somme, c’est encore, du côté du sublime et de l’ordinaire, ou de l’excès et du manque, un peu le paradoxe de tout langage, doté d’une face pleine et d’une face vide. Paradoxe aussi d’un rapport parfaitement équivoque au lyrisme : « ASSEZ LES MUMUSES ! » gueule le poète, comme pour faire cesser brusquement une élévation lyrique qui serait imposée à sa plume bien malgré lui (47). L’être humain, et le poète peut-être surtout, est « saturé […] d’émotions sublimes quoique / possiblement toujours superficielles » : pas de contradiction, car le superficiel et le sublime vont de pair (51). Même la jouissance et la mélancolie semblent changer subitement de place dans cette poésie héraclitéenne, de contraires en contrepoint perpétuel. C’est un livre de merveilles très désolées, où je vous conseille d’entrer d’un pied allègre, en lançant ce cri de joie : « mourir s’apprend / ça prend / toute une vie »(25).

Retrouvez l'article sur le site sitaudis.fr

L’épigraphe du dernier recueil d’Henri Droguet, qui cite Daniel Morvan, semble explicite : ‘Sans la mer, le ciel et le soleil sont une erreur’. Et, s’il est vrai que la mer dans ses mille et un états et pourtant sa vaste et ouverte constance, constitue, pour ce poète de Saint-Malo, un phénomène d’inépuisable fascination, reste que non seulement le ciel, avec ses incessants spectacles et le soleil, offrant la splendeur de sa mouvante et vivifiante lumière, mais aussi tous les microéléments de l’expérience d’une terre épousant l’océan qui la caresse, tout le réel, en effet, où s’immergent le corps et l’imagination, ne cessent de propulser le poème vers sa délicate mais puissante inscription. Et ce poème sera ainsi le poème de la grandeur de la nature, de sa sauvagerie, son calme, sa flagrance et son mystère, son indicible altérité qui nous accompagne et que la main cherche à pénétrer. Quatuor n°3 est le titre du poème liminaire et si caractéristique du recueil :

Tout en chaos croustillé

chancreux bouillu cuivreux

seuil feuilleté touillis

de soies opale et mauves

brèche d’or plumetée barbichue

tricotis et remaillures

c’est que ça le ciel chaos de boue mixeur

polychrome sorbetière où le gris

le bleu ardoise horizon l’or

miellé plombagineux infusent perfusent

les congélations lumineuses des ombres

et rouge à mourir Bételgeuse

28 mars 201

Poème compacté mais cascadant, imposant sa fluidité, une continuité intensifiante. Poème où les sonorités, surtout consonantiques, frappent et rythment. Poème compris comme un morceau de musique mimant, constellé, comme dirait Mallarmé, le soi-disant ‘chaos’ des couleurs d’un ciel marin logé au cœur de l’univers. Le réel, comme partout dans ce recueil, est évoqué, accueilli, caressé, dans un geste, une ‘réponse d’art’, comme écrirait Jean-Paul Michel, réponse pourtant spontanément, presque viscéralement, générée – et datée, appartenant à un moment, fragile comme tous les moments, exceptionnel pourtant, unique même, malgré l’ironie de sa banalité, son ‘que ça’, dans le lent déferlement des rapports d’un mortel vivant au sein de forces et de phénomènes cosmiques, éternels selon les dernières théories de la physique.

Tout le réel – cette ‘nature’ – tel qu’Henri Droguet semble le concevoir, est pris dans la simultanéité de son infini, de cette mouvance, ce devenir si finement inimitable, et du sentiment de son peu, sa minimalité, ce ‘rien (trois fois)’, comme l’appelle un autre poème, éponyme (36). Sentiment, cependant, non pas vraiment de dérision, de rejet ou de répulsion, car revient constamment, instinctivement, cette émotion humaine presque fatalement plus forte, ‘l’amour l’amour / [qui] est l’autre nom du vertige’ (21), amour fait d’admiration, d’étonnement (13), d’émerveillement (23), carrefour du mouvement vers l’autre et de son impact reçu. La tactique adjectivale trahit cet immense effort pour dire les incessantes formes et mouvants états de ce qui est dans ce que le poète nomme sa ‘béance énigmatique et chansonnière’ (70) et sa ‘beauté redoutable’ (77). Si Droguet en parle comme si ce n’était ‘que ça’, ‘tout ça jeu d’enfant’, lit-on dans Machinerie 2 (20), ‘un ‘rien’ incessamment multiplié par ses inlassables mutations, c’est que l’étance de ce qui est reste insaisissable, fantômal presque, fuyant tout geste – descriptif, métaphorique, discursif – conçu et inscrit pour l’immobiliser, le capter, le posséder. La mobilité des vagues, le kaléidoscope des nuages, la multitonale chanson des oiseaux de mer, tout défie la main qui écrit. On ne s’étonne pas, ainsi, de lire, dans Figure (29), cette évaluation des outils dont dépend l’action poétique, la figuration que celle-ci génère pour dire : ‘les mots, affirme Droguet, c’est tenace écume et de l’os / resté tout venant sans mémoire / ou du crin / miroitement terne & / nue pitance murmure / à rien / c’est désert / cisaille et cendre encore / toujours cendre’. Ce qui s’inscrit se transforme en écume, bulles éphémères. Sa substance, crue solide, devient mélange de sable et de graviers, matière fibreuse, sa mémoire perdue. Se multiplient les images du morne, du sans éclat, du minimum et de la pure nudité. Les mots, incapables d’incarner la vibrante eccéité des phénomènes dans le temps et l’espace où ils se déploient, semblent condamnés à réduire le réel à ‘cisaille et cendre’.

Et, pourtant, l’étrange et séduisant puzzle de la présence des ‘choses du simple’, comme disait Yves Bonnefoy, le sentiment émerveillé qui persiste de la haute et indicible pertinence du vaste théâtre fait d’infinis actes et scènes où le possible prend des formes incessamment variées, voici ce qui semble pousser le poète qu’est Henri Droguet à s’escrimer, d’un poème à l’autre, avec un réel qui fuit, mue, échappe au mot qui cherche à l’encercler, plonge dans l’impression d’une impossible adéquation de l’écrit à l’être tel qu’incarné matériellement. Mais le devoir de répondre est fort. La non-coïncidence éprouvée du rêve et de ce que l’écrit peut réaliser est absorbée par et dans l’acte poétique lui-même, le poïein, le simple et humble faire, indomptable. Élégiaque, mais refusant le tragique, car le poète ‘se tient lã dans les écarts’, comprenant avec John Milton à quel point ‘they also serve who only stand and wait’. On ne pleure pas dans l’œuvre de Droguet. Au contraire, on va droit vers le défi de ce qui est, de l’Autre, de l’immense et du soi-disant insaisissable. Le moi semble presque noyé dans et par la puissante vastitude que déploie ce que l’on pourrait appeler le Grand Réel – l’impersonnel tendant à dominer dans cette œuvre, seule la datation paraissant trahir l’humain. Mais cette ‘mort de l’auteur’ n’est qu’illusoire. Ce qui l’emporte finalement– c’est ce que Gérard Titus-Carmel nomme la ‘nécessité’ du poème – c’est la force, l’energeia de l’inscription poétique, énergie qui largement excède toute notion d’acquiescement et de repli ascétique sur soi-même, affirmant plutôt ce que Titus-Carmel appelle aussi, s’obstinant au fond de l’humilité face à l’inconcevable, cet ‘orgueil’ qui permet de continuer, de faire poïétiquement, d’offrir à cet inconcevable ce que j’appellerai un hommage grandeur nature.

‘Badaud musard et coi / que les lassitudes et la mélancolie / démangent et désemparent’, écrit Droguet dans Charivari, p.c.c. (59). Mais, on l’aura compris, non seulement il est le poète qui se tient là, loin de toute idée de mutisme, mais le mélancolique trouve son juste rival dans une sorte d’autoironie ou persiflage qui joue, qui jouit, qui sait sourire. Et qui – c’est la définition que Jean-Luc Nancy donne du poète – résiste. Et qui, brillamment, avec cette pincée d’orgueil essentielle pour ne jamais sombrer, puise, dans ‘tout le grand beau désordre’ (61), sa part d’energeia. Sans rien promettre, d’ailleurs (v.66) et ‘[s]a folie [étant] prête’ (69). En fin de compte, et malgré nos protestations, et les siennes sans doute aussi, ce beau et vigoureux recueil qu’est Grandeur nature, dépose sur l’autel des choses qui sont le paradoxe d’un ‘Hymne’, titre du dernier poème du livre qui conclut son chant en évoquant ‘la fortuite enchaînure des hasards ou des grâces / par quoi nous-vous voilà jetés hors / débris bris chicots copeaux déchets / debout mi fugue mi raison / dans pure et simple neuve enfin / la beauté redoutable’ (77).

Sensible aux ‘mouroirs’ (13) qui abondent et à la mort qui guette comme elle doit, et simultanément, infailliblement ‘pour-la-vie’, comme disait Derrida parlant des écrits d’Hélène Cixous, Henri Droguet, depuis Le bonheur noir (1972) et Chant rapace (1980) jusqu’à Maintenant ou jamais (2013), Faisez pas les cons! (2016) et Désordre du jour (2016), nous propose une œuvre subtile, bagarreuse, incisive d’une grande envergure, richement désireuse d’accomplir ce foisonnant, ce grand et bel impossible que se propose d’étreindre toute grande poésie.

Michaël Bishop

Après une trentaine de livres à son compteur, Henri Droguet propose avec celui-ci des poèmes écrits entre mars 2013 et décembre 2019. Tout au long de ces six années et des poussières, il y a réaffirmé l’importance pour lui de certains éléments naturels : l’air (avec l’omniprésence du vent qui « dans l’ouest dépave s’engouffre / dans la beauté brève parfaite et dense / d’un cumulo-nimbus pantouflard »), l’eau (mer/océan et pluie en étant les figures dominantes), le ciel et ses changements incessants et la terre, souvent évoquée à travers la côte et ce dans tous ses détails : géologie, faune et flore.

Cela dit, dans le poème qui donne son titre à l’ouvrage, une nouvelle dimension à cette « grandeur nature » est introduite : « dans la coulisse un ange exilé / serre dans son panier trois nuages (un noir, un blanc, un rouge) », apparition aussi mystique que drolatique, issue d’une humanité dont l’auteur souligne autant la volonté de puissance (« l’homme / vorace insatiable machine ») que la précarité (« il est 20 h et des poussières T.U. / et le sempiternel poucet rêveur à sa vadrouille / ouvre très grand ses petits yeux bleus »). La plupart du temps, cet homme-enfant se retrouve perdu dans un univers qui n’est pas à son image mais où il finit par trouver sa place malgré tout : « et Dieu merci la nature / est là puante / merveilleusement »